√99以上 見晴台遺跡 168164-見晴台遺跡 住居跡

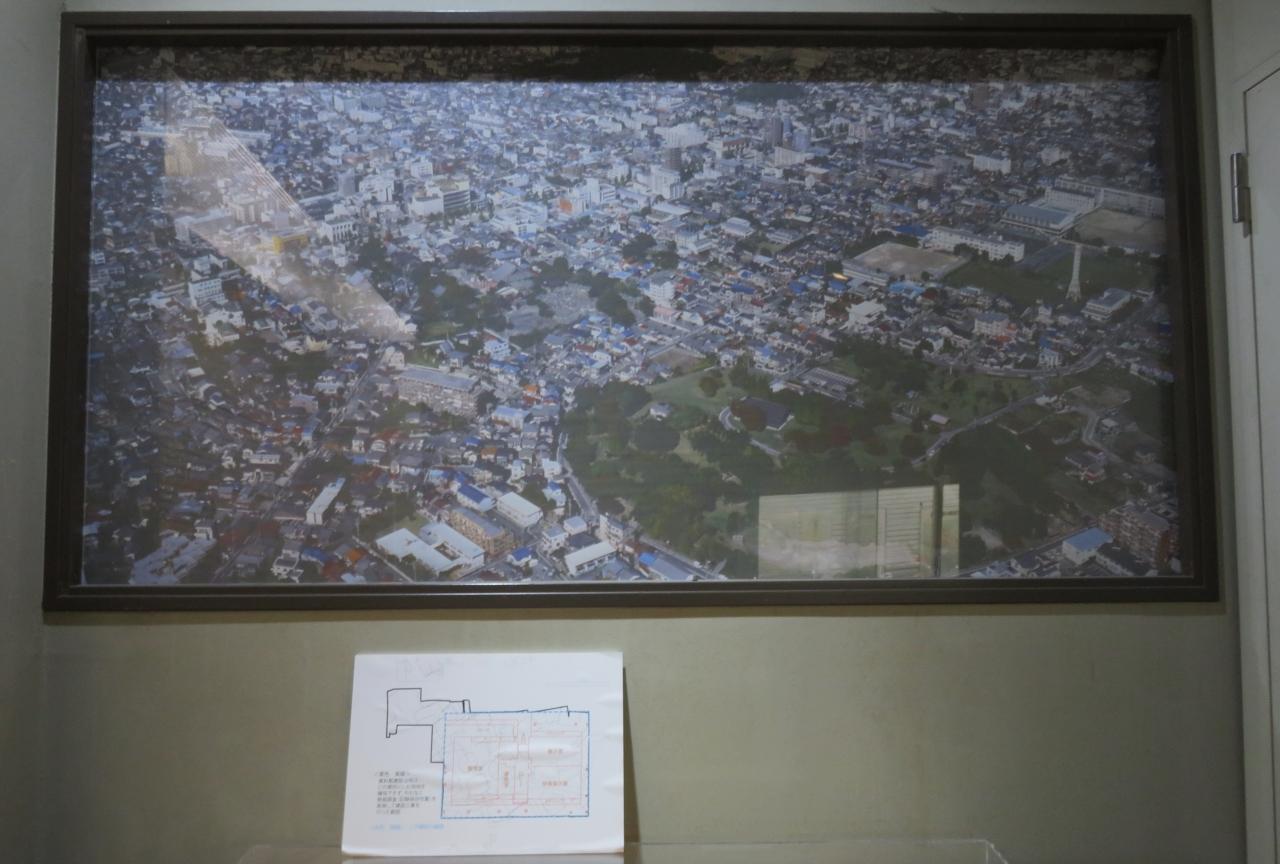

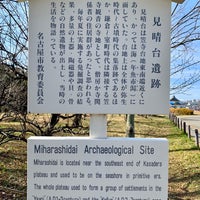

見晴台遺跡 見晴台遺跡は、南区見晴町の笠寺公園周辺にひろがる、旧石器時代から室町時代にかけての遺跡です。 残されている遺構の時期は、弥生時代中期から古墳時代初頭、おおよそ00年前から1700年前が中心になります。 見晴台遺跡で見つかっている遺物で最も古いのは17次調査のピット(小穴)から出土した角錐状石器(かくすいじょうせっき)です付図6枚付き。函付き。軽い経年ヤケ。 / 刊行年 1993 / 出版社 名古屋市見晴台考古資料館 / ページ数 258p / サイズ(判型) 27cm見晴台遺跡 その1 (名古屋市南区 03/9)

見晴台遺跡 桜田区 名古屋市 愛知県

見晴台遺跡 住居跡

見晴台遺跡 住居跡-びぎゃあてん アットワークス 上志段味 中志段味 中日新聞 伊勢湾地域古代世界の形成 伊藤禎樹 千葉大学 吉田富夫 名古屋城 名古屋市 名古屋市博物館 名古屋市教育委員会 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋歴史科学研究会 名古屋考古学会 天白・元屋敷遺跡見晴台遺跡(みはらしだいいせき)は名古屋市南区、笠寺公園内に残されている弥生時代後期を中心とした環濠集落です。 名古屋市見晴台考古資料館は、見晴台遺跡に関する資料の収集、調査研究、展示を行う遺跡博物館です。 現在は、遺跡が概観できる常設展を行っています。 毎年夏に実施する市民発掘をはじめ、見晴台遺跡で出土した土器の水洗作業や図面

見晴台遺跡 Underzero

見晴台遺跡 名古屋市・見晴台遺跡(弥生集落) 1999・9・2 この遺跡からは,000年前の旧石器時代の石器も見つかっている。 その後縄文時代晩期(3,000~2,300年前)後半の貯蔵穴、 土器片などが確認されているが、集落としての規模が顕著なのは弥生時代後期から古墳時代初期にかけて(1,900~1,600年 前)である。 台地全体を環濠で囲み、多くの竪穴式住居跡が発掘URL https//sitereportsnabunkengojp/ 引用表記 名古屋市見晴台考古資料館 11 『名古屋市文化財調査報告79:埋蔵文化財調査報告書62』名古屋市教育委員会見晴台遺跡と市民発掘の歴史 昭和39年以来市民参加で行われてきた見晴台遺跡の発掘調査では、これまでに数多くの成果をあげてきています。 その一部を資料館の展示としてご覧いただいています。 資料館が開館した昭和54年以降は、資料館の事業として引き続き発掘調査を実施してきました。 見晴台遺跡と市民発掘の歴史 見晴台遺跡と市民発掘の歴史を紹介し

1964年(昭和39年) 見晴台遺跡の本格的調査が開始される 。 1979年(昭和54年) 見晴台考古資料館が開館する 。 世帯数と人口 19年(平成31年)4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである 。付図6枚付き。函付き。軽い経年ヤケ。 / 刊行年 1993 / 出版社 名古屋市見晴台考古資料館 / ページ数 258p / サイズ(判型) 27cmURL https//sitereportsnabunkengojp/ 引用表記 名古屋市見晴台考古資料館 11 『名古屋市文化財調査報告79:埋蔵文化財調査報告書62』名古屋市教育委員会

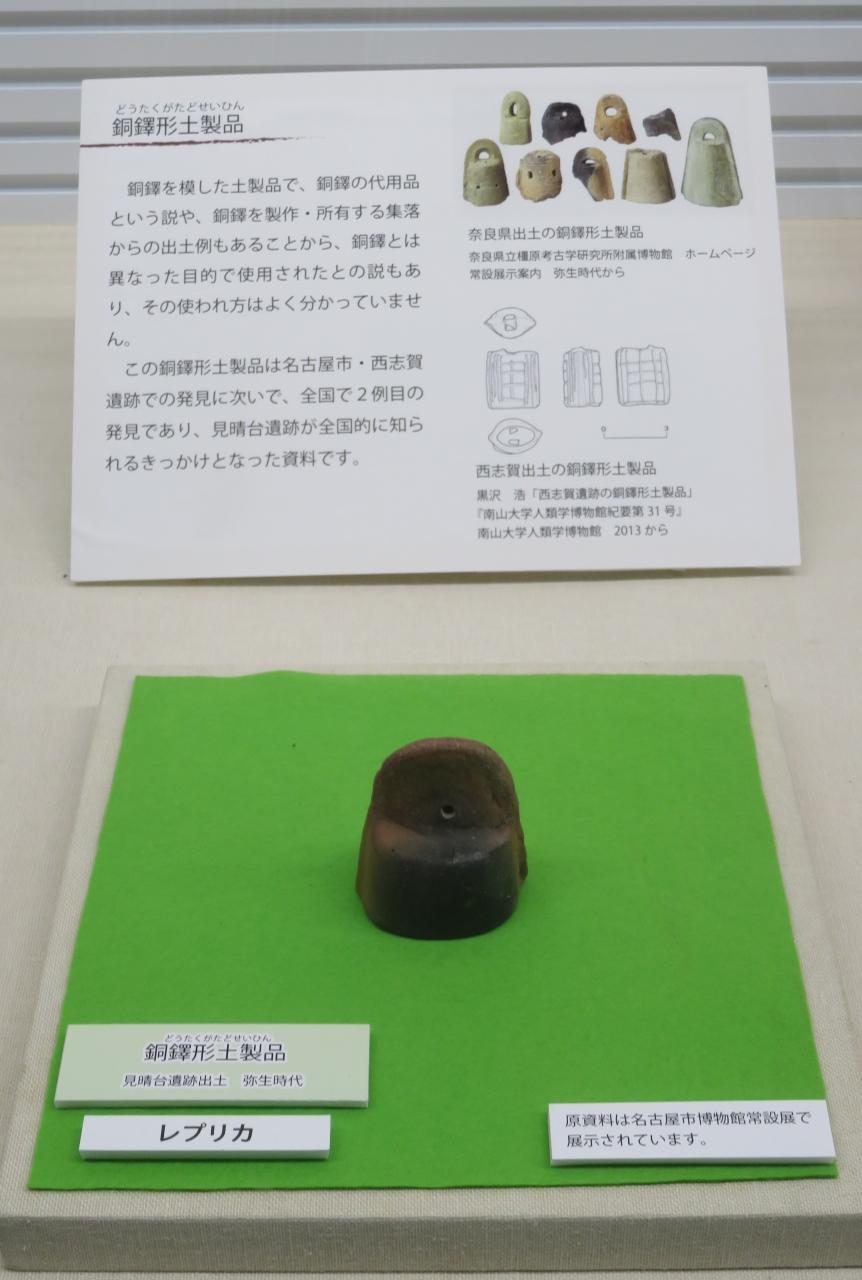

URL https//sitereportsnabunkengojp/ 引用表記 名古屋市見晴台考古資料館 11 『名古屋市文化財調査報告79:埋蔵文化財調査報告書62』名古屋市教育委員会見晴台遺跡 縄文土器・弥生土器(鉢・壺・)・土師器・須恵器・石器(磨製石斧・石鏃・石庖丁)・青銅器(銅鐸耳飾片・銅鏃)・ガラス玉・石玉類・貝殻(ハマグリ・巻き貝など)・灰釉陶器・中世陶器・銅鐸形土製品 昭和16年(1941年)、銅鐸形土製品が出土して有名になった。 それ以前に坪井邦夫ら調査を行ったとされる。 昭和39年(1964年)以降に調査が

見晴台遺跡 Underzero

File 陶丸 室町時代 Jpg Wikimedia Commons

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

87 笠寺公園 見晴台遺跡 高射砲陣地の弾薬庫 名古屋市南区の歴史

名古屋市見晴台考古資料館 アクセス 営業時間 料金情報 じゃらんnet

見晴台遺跡

笠寺高射砲陣地と見晴台遺跡

碓冰峠見晴台 展望台 日本旅遊與生活指南 Japan Guide

見晴台遺跡 Wikipedia

名古屋市見晴台考古資料館 ゴールデンウィーク ウォーカープラス

ヤフオク 見晴台遺跡の中古品 新品 未使用品一覧

見晴台遺跡 Underzero

見晴台遺跡 みはらしだいいせき

名古屋市 見晴台遺跡市民発掘の歴史 暮らしの情報

久しぶりの見晴台遺跡 スタッフブログ

見晴台遺跡 桜田区 名古屋市 愛知県

見晴台考古資料館旅遊攻略指南 見晴台考古資料館評價 見晴台考古資料館附近推薦 Trip Com

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

名古屋市南区 笠寺公園 は緑いっぱいで広い 遊ぶも良し 散歩も良し 園内の 名古屋市見晴台 考古資料館 で学ぶも良し 名古屋市南区の住みやすさを紹介 住む街なび

見晴台遺跡 廃なる見聞録

名古屋市南区 笠寺公園 は緑いっぱいで広い 遊ぶも良し 散歩も良し 園内の 名古屋市見晴台 考古資料館 で学ぶも良し 名古屋市南区の住みやすさを紹介 住む街なび

見晴台考古資料館旅遊攻略指南 見晴台考古資料館評價 見晴台考古資料館附近推薦 Trip Com

見晴台遺跡 名古屋市 史跡 名勝 の住所 地図 マピオン電話帳

見晴台遺跡 古代日本国成立の物語

名古屋市南区 笠寺公園 は緑いっぱいで広い 遊ぶも良し 散歩も良し 園内の 名古屋市見晴台 考古資料館 で学ぶも良し 名古屋市南区の住みやすさを紹介 住む街なび

南区 見晴台遺跡と考古資料館

名古屋市 見晴台遺跡 みはらしだいいせき と見晴台考古資料館 みはらしだいこうこしりょうかん 南区

南山大学 南山大学人類学博物館 活動紹介 フィールドワーク 15年以降

名古屋 見晴台遺跡 銀杏 いちょう の並木道

笠寺公園ひまわり花壇 見晴台遺跡第53次発掘調査 桜学区連絡協議会

見晴台遺跡 みはらしだいいせき

見晴台考古資料館 Geezenstacの森

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

見晴台考古資料館 Geezenstacの森

見晴台遺跡

Nespa自主事業 見晴台遺跡を探検しよう が開催されました 中村生涯学習センター

見晴台考古資料館 Public Services Government 南区見晴町47 名古屋市 愛知県 Japan Phone Number Yelp

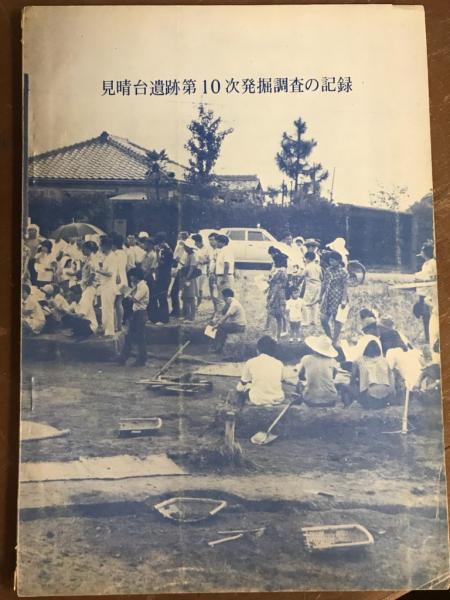

見晴台遺跡第10次発掘調査の記録 見晴台遺跡第10次発掘調査団 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

碓冰峠見晴台 展望台 日本旅遊與生活指南 Japan Guide

名古屋市見晴台考古資料館 愛知県 の情報 ウォーカープラス

見晴台遺跡 人生万事物見遊山

旅探 たびたん 見晴台遺跡にある考古資料館です 見晴台考古資料館 名古屋市南区 のお気に入りコメント 口コミ

秋 見晴台考古資料館 1 6 11月3日 1 笠寺公園 見晴台遺跡 弥生遺跡 考古資料館 出土品展示 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市博物館

見晴台遺跡

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

南区 見晴台遺跡と考古資料館

見晴台遺跡の住居跡観察舎 笠寺公園 7 住居跡の説明 写真共有サイト フォト蔵

見晴台遺跡 名古屋市の評判 地球の歩き方 旅スケ

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

2019年03月09日 見晴らしが良いので決めました 3 16up Vivid Mr K 双尾神

名古屋市 名古屋市見晴台考古資料館 刊行物のご案内 暮らしの情報

17 愛知県 2 名古屋市史跡 愛知県名古屋市南区の笠寺公園内 1 見晴台遺跡 みはらしだい いせき 457 0026愛知県名古屋市南区見晴町47 笠寺台地の南端に位置し 最古で約2万年前の旧石器時代の石器が見つかっている他 縄文時代の物とされる土器

熱田神宮から断夫山古墳 見晴台遺跡 Catalyzerさんのブログ

秋 見晴台考古資料館 1 6 11月3日 1 笠寺公園 見晴台遺跡 弥生遺跡 考古資料館 出土品展示 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

名古屋市 見晴台遺跡 みはらしだいいせき と見晴台考古資料館 みはらしだいこうこしりょうかん 南区

見晴台遺跡と笠寺陣地跡 笠寺公園 名古屋を歩く

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

南区 見晴台遺跡と考古資料館

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

笠寺公園 12 公園案内図と見晴台遺跡の説明 写真共有サイト フォト蔵

File Stone Knife Of Miharashidai Ruins Jpg Wikimedia Commons

見晴台考古資料館 Geezenstacの森

名古屋市 見晴台遺跡 みはらしだいいせき と見晴台考古資料館 みはらしだいこうこしりょうかん 南区

秋 見晴台考古資料館 1 6 11月3日 1 笠寺公園 見晴台遺跡 弥生遺跡 考古資料館 出土品展示 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

笠寺公園 見晴台遺跡 風待ち草2

File 勾玉形 臼玉 ガラス玉 古墳時代 Jpg Wikimedia Commons

見晴台遺跡 Underzero

名古屋市 見晴台遺跡市民発掘の歴史 暮らしの情報

Nespa自主事業 見晴台遺跡を探検しよう が開催されました 中村生涯学習センター

考古学教授と辿る まちなか古墳歩きツアー 笠寺編 環濠集落だった見晴台遺跡や南区最大最古の古墳といわれる鳥栖八剣古墳など4基巡ります 観光ツアー 公式 名古屋市観光情報 名古屋コンシェルジュ

見晴台遺跡 Underzero

見晴台遺跡

名古屋市見晴台考古資料館 見晴台遺跡 笠寺公園を撮影 Youtube

見晴台遺跡

東海道シリ ズ26

17 愛知県 2 名古屋市史跡 愛知県名古屋市南区の笠寺公園内 1 見晴台遺跡 みはらしだい いせき 457 0026愛知県名古屋市南区見晴町47 笠寺台地の南端に位置し 最古で約2万年前の旧石器時代の石器が見つかっている他 縄文時代の物とされる土器

笠寺歴史ウォーク 笠寺観音 見晴台遺跡 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 三毛猫美花さん フォートラベル

見晴台遺跡 愛知県名古屋市南区見晴町 史跡 グルコミ

見晴台遺跡 桜田区 名古屋市 愛知県

見晴台考古資料館 Geezenstacの森

見晴台遺跡

見晴台遺跡 愛知県名古屋市南区見晴町 史跡 グルコミ

見晴台遺跡 愛知県名古屋市南区見晴町 史跡 グルコミ

秋 見晴台考古資料館 1 6 11月3日 1 笠寺公園 見晴台遺跡 弥生遺跡 考古資料館 出土品展示 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

見晴台遺跡 Wikipedia

見晴台遺跡 緑区周辺そぞろ歩き

ファイル 高蔵遺跡出土 大型円筒埴輪 名古屋市見晴台考古資料館 Jpg Wikipedia

File 見晴台遺跡1 Jpg Wikimedia Commons

見晴台遺跡 人生万事物見遊山

名古屋市見晴台考古資料館 公式 名古屋市観光情報 名古屋コンシェルジュ

考古学教授と辿る まちなか古墳歩きツアー 笠寺編 環濠集落だった見晴台遺跡や南区最大最古の古墳といわれる鳥栖八剣古墳など4基巡ります 観光ツアー 公式 名古屋市観光情報 名古屋コンシェルジュ

見晴台考古資料館 Geezenstacの森

見晴台遺跡 愛知県 行ってみよう 全国遺跡 博物館マップ 全国こども考古学教室

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

ヤフオク 見晴台遺跡の中古品 新品 未使用品一覧

見晴台遺跡

旅探 たびたん 見晴台遺跡にある考古資料館です 見晴台考古資料館 名古屋市南区 のお気に入りコメント 口コミ

87 笠寺公園 見晴台遺跡 高射砲陣地の弾薬庫 名古屋市南区の歴史

旅探 たびたん 見晴台遺跡にある考古資料館です 見晴台考古資料館 名古屋市南区 のお気に入りコメント 口コミ

コメント

コメントを投稿